2025年12月 マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也・佐藤哲

2025年12月 マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也・佐藤哲

マラウイ渡航 徳楽清孝・山中真也 12/1-15 佐藤哲 11/29-12/16

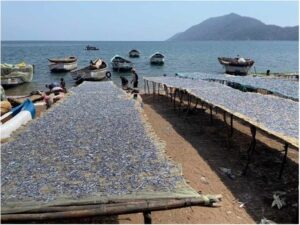

在マラウイ日本大使館、JICAマラウイ事務所、でプロジェクトの関する進捗状況の報告、また今後の打合せ、WOTA LTDにおいて小規模灌漑施設に関する打ち合わせと先進農家情報収集、Sustainable Cape Maclear農園調査、ZombaやBlantyreやLilongweの先進農家訪問、Nicholas Sikoya Chanza、 John Matewere、草苅康子らと研究打合せ、佐藤においてはChirundu潜水調査を行いました。

- チェンべ打合せ中

- 頑張れ70歳(佐藤 Chirundu潜水調査)

- Mantisさんと

- マラウイ大学周辺農場

- 広大なメイズ畑を通ってリロングウェへ移動

- リロングウェのスーパーマーケットにて流通に関する調査

- 番外1 Zathuでランチカンパンゴのフライ

- 番外2 村民手作りのランチョンマット 福嶋6枚お土産用に

- 番外3 とれたてのカンパンゴ この後、食す

- 番外4 マラウイ大学教員用の学食ヤギのシチュー